|

|

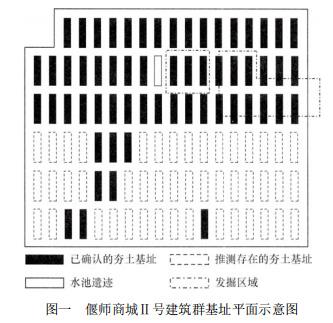

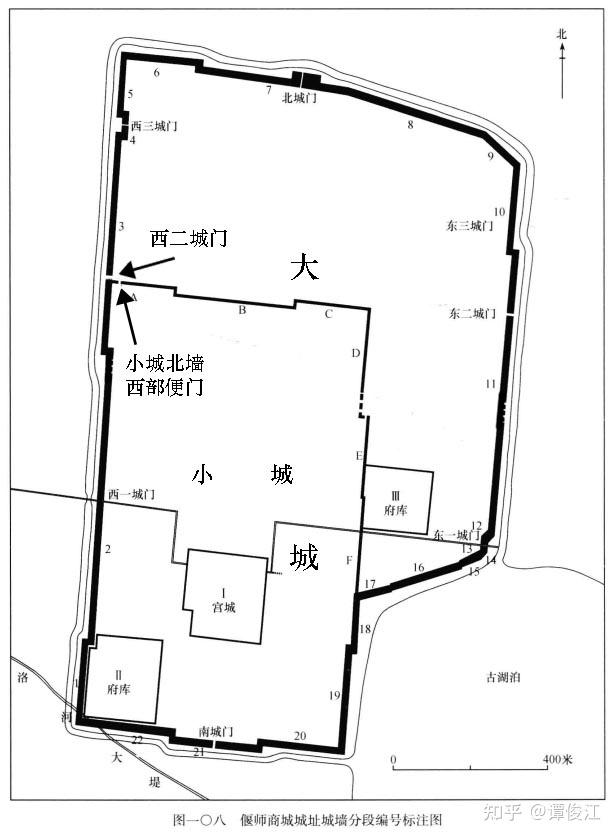

偃师商城所谓“府库”、即Ⅱ号建筑群及Ⅲ号建筑群。是两座拥有密集“库房”的“小城”。其中Ⅱ号建筑群布局如下:

王学荣先生在其《河南偃师商城第Ⅱ号建筑群遗址研究》(见杜金鹏、王学荣主编《偃师商城遗址研究》,科学出版社,2004年,348页)一文中,对于“第Ⅱ号建筑群遗址之性质 ”,有如下描述:

“(一)单个建筑的性质

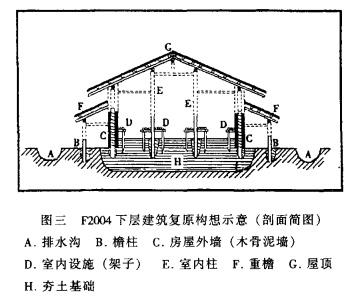

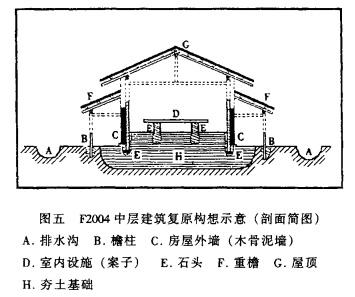

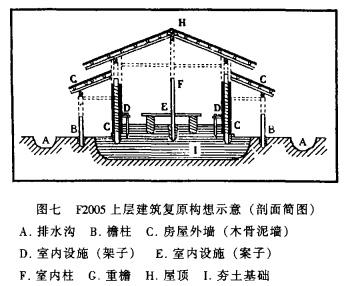

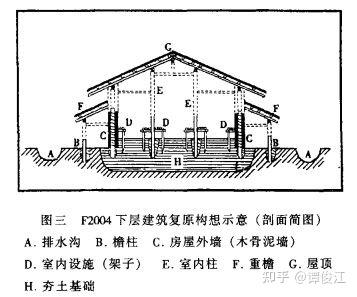

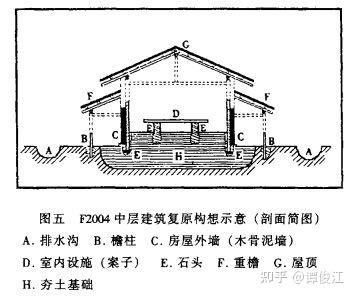

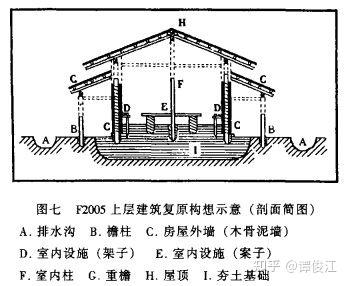

就单个个体而言,第II号建筑群遗址内的诸大型建筑基址由上至下叠压的三层建筑 遗迹,一方面具有相似性、连贯性,另一方面又有所不同。相似性和连贯性在于无论是下层建筑,抑或是中层建筑,还是上层建 筑,其建筑风格皆为台式,夯筑基础,木骨墙体,单体结构为长方形,四面起墙,墙外有擎檐柱,台基四周明道浅沟排水,室内有固定的设施等等,其中各层建筑台基的位 置、排水沟的位置以及室内固定设施的位置几乎没有发生变化。上、中、下三层建筑的 这种相似性表明由早至晚,三层建筑的功用 没有发生大的变化。不同点主要表现在三层 建筑室内的固定设施的设计方式不同。下层 建筑室内设施采用沿墙体内侧和柱子两侧之一定距离处栽打木桩为支撑点,依墙、靠柱 为依托体,水平状扎捆横木,然后再在横木之上纵向铺设木料的方法而成;中层建筑室内设施釆用在室内中部挖两条纵向的长槽, 槽内填充较纯净的土料,并在靠上部于槽的两壁镶嵌石片,用以包住墙体土料,同时也可以使墙体保持一定的高度,然后,再在两墙之上密集地横置木料,从而形成一种“案”类设施;上层建筑室内设施的设计与 建造“中合” 了下层和中层建筑的特点,既有沿墙架设的设施,也有类似中层建筑室内 的“案”子。”

(Ⅱ号建筑群单体“库房”各期内部格局如下:)

“虽说上、中、下三层建筑室内设施有不同之处,但这些不同只是表现为设计形式上的差异,其具体到功用方面,又明显具有相似性,都是被用作陈列或堆放物品设施。

目前,能与第II号建筑群遗址相比照的 考古资料十分鲜见。位于陕西关中地区东部的西汉京师仓是发现资料比较系统、规模比较大的一处早期仓城?。已发掘的6座粮仓中,以1号仓最大,作为仓储之所其平面布局和偃师商城中单个建筑体的平面布局有相似之处,但具体到功用方面,二者则相差甚 远。其一,偃师商城的建筑和西汉京师仓相比缺乏防潮防湿措施。京师仓1号仓为地面建筑,室内地面有架空地板;2、3、4号仓为半地下建筑,室内、室外夯实并经火烤; 5、6号仓为多层建筑,下层为半地下,室内地面经火烧烤,墙面用草拌泥抹光,适合 于储藏粮食,上层为木质地板建筑,这些都是为了保持仓内干燥、防潮而采取的措施。 偃师商城的建筑,室内虽说也有架空的设 施,以利于防潮、通风,但这只是局部,和京师仓的地面全部架空形成鲜明对照。其 二,偃师商城建筑和西汉京师仓建筑相比, 室内设施的功用大不相同。京师仓的建筑, 室内地面有的全部用木板架空,没有架空地板的仓,地面则用火烘烤,显然是为粮食散 放储存而考虑和处理。而偃师商城建筑,室内设施则是架子类和案类,不适宜存放粮食而适于存放宜于堆放的物品。

A、由此,我们可以肯定偃师商城的建筑不可能是粮仓。

偃师商城第Ⅱ号建筑群遗址中的诸建筑三层遗迹,其室内设施要么是架子类,要么是宽案类,这些设施几乎占据室内的大部分面积,加之房屋自身的形状等,都表明其不适于人员居住,

B、故此也不可能是驻扎军队的兵营。

(二)整体建筑群的性质

第Ⅱ号建筑群遗址作为一个整体,我们 认为它是当时国家最高级别的仓储之所,更具体讲是商王的府库群。

从考古发掘的角度讲,有如下理由。

1.第Ⅱ号建筑群遗址位于偃师商城的西南隅,自身有坚实的围墙和外界隔开而成为一体,实为一小城。其西、南两面以商城西城墙和南城墙为屏障,北部、东部主要面向宫殿区和官署区,足见其封闭性之强,和宫殿区关系之密切。小城之内规划与布局严谨、考究,设施完备,整体规模宏大,建筑排列整齐、对称、有序,道路平坦、笔直, 气势威严、肃穆,显然非一般建筑群可比。

2.小城内洁净异常。在3400平方米的 发掘范围之内,无论是下层建筑的使用时 期,抑或是中层建筑使用时期,围墙范围以 内皆干干净净,无零乱杂物散落或堆积,我 们只是从路土之上零星发现一些碎陶片,这 些陶片以汲水罐和盆的残片为多,极少发现 炊具残片;也没有发现任何用火痕迹;遗址 内踩踏的路土相对而言较薄,土质纯净。

这预示:小城之内绝非时人活动频繁和集中之所,也非普通人能够随便出入和使用;房屋不适于人居住,表明小城也绝非军队驻扎之所;专用色彩极其浓厚。

3.单个建筑研究结果表明其既非住人, 担不宜储存粮食,而是用作存放宜于堆放的 物品。那么,一个个的建筑体合起来所组成 的建筑群无疑是规模庞大的仓储库区——府库。

从文献角度分析,偃师商城第II号建筑群遗址作为府库亦可解释。

《太平御览》引《汉书》曰,“汉高祖七年,萧何立东阙前殿武库”,又曰,“立武库以藏禁兵”。自西汉始,历代帝王都设有武库以储存战争所用之兵器。位于西汉长安城 的武库在70年代曾被部分发掘,证明文献所记藏兵之所属实?。金属兵器在先秦时期是国家严格控制器具,秦始皇攻灭六国,天下一统,曾下令收缴天下武器融毁,作为防止动乱的手段之一即是证明,更何况是在其前1000多年的商代。《太平御览》引《尚书 ?商君书》曰,汤武破桀纣,海内无患,遂筑五库藏五兵,偃武也。文献记载说明商代前期也曾筑有专门储藏兵器的武库。西汉长安城武库发掘过程中出土大量兵器等遗物, 为确认其性质提供了坚实证据。

无论是金属质,抑或是石质,兵器属耐腐蚀器物,如有散落当能保存下来,偃师商城第II号建筑群遗址在如此大面积的发掘过程中,未发现任何散落的属兵器类遗物,那么,其是否具武库性质?这不能不使我们质疑。”

C、武库性质也令人质疑。

这里,王学荣先生明确否定了第Ⅱ号建筑群遗址为“粮仓”、“兵营”的可能性,对其是否具有“武库”性质,也表达了严重的质疑。

那么,偃师商城第Ⅱ号建筑群,当初究竟是用来干什么的呢?

在王学荣先生的大量研究成果基础上,以及其对该建筑群遗址性质的估计,已由商代的“国家粮仓”在偃师商城遗址小城的西北部找到而得到部分证实的基础上,笔者不揣浅陋,冒昧地提出自己的“推测”:

偃师商城“府库”中的Ⅱ号建筑群(包括Ⅲ号建筑群),或许是用来储存劫掠的夏人青铜器的。

因为,除了因对夏代青铜器的大规模劫掠外,实在想不出来还有什么“细软”,可以动用如此之大的储存规模了。

首先,因为第Ⅱ号建筑群室内设施是架子类和案类,不适宜存放粮食而适于存放宜于堆放或摆放的物品。而青铜器恰恰就是适合于摆放在架子或案类设施上的。

其次,青铜器不像粮食那样怕潮湿,所以不需要像粮仓那样室内地面有的全部用木板架空,没有架空地板的仓,地面则用火烘烤。

再者,摆放青铜器的仓库,也不需要适于人员居住。

青铜容器即礼器比兵器贵重,移动、摆放都需小心。又不像兵器那样,属于经常性消耗品。在“府库”弃用之前,其中存放的青铜器也会有计划地转移。所以不会像兵器库那样,轻易留下残损部件。

一期(下层)的小型架子适合摆放中小型青铜器,二期(中层)的案类设施,则适于摆放大型、甚至巨型青铜器。

而三期(上层)案、架结合的设施,则适合摆放较大型、中型、及小型青铜器。

值得注意的是,这三期案、架规格的变化,恰恰与殷人可能劫掠青铜器的规格相适应。

这种情况,当与笔者关于“汤妃有莘(辛)氏之女”的“本质属性”,乃在于殷汤与姒姓夏人有辛氏的结盟,而灭夏者,也正是这一联盟(即墨子所谓“汤奉桀众以克有夏”)的情况相结合时,就会显得更加合理了(参见拙贴:二里头遗址目前可以确定是夏朝的都城吗?)。

一期“府库”即Ⅱ号建筑群下层,时值灭夏后初期的一段时间内,殷汤未登王位或初登王位时所建。那时处于夏人有辛氏之“商”与殷汤联盟的“蜜月期”,重要的青铜器,都在殷汤岳父有辛氏商王所居住的二里头宫城内。而殷汤居于“桐宫”时期的府库内,只能摆放在灭夏战争中劫掠或由岳父赏赐的“等而下之”的小型青铜器。就是在其即位后,“汤始居亳,从先王居”而进住二里头“亳都”后,偃师商城小城内的“府库”也不会有性质上的改变——

表现为“一期府库”即Ⅱ号建筑群下层室内的架子并不大:

二期“府库”即Ⅱ号建筑群中层的巨型台案,则是被伊尹囚禁于“桐宫”的与有辛氏没有血缘关系的汤孙太甲,自桐宫“潜出”后杀伊尹而复辟,彻底与有辛氏及夏人决裂后,平毁二里头城址,扩建偃师商城、掘毁夏后氏王族坟墓、劫掠夏人青铜重器、“迁九鼎于商”后,有大批高规格大体量重器运抵于此的昭示:

而三期“府库”即Ⅱ号建筑群上层的中型台案和小型架子,则说明经过长期的劫掠、盗掘,大体量、高规格的夏人青铜器已经越来越少,搜罗净尽。殷人的劫掠收获在逐年下降:

这些情况兆示着,偃师商城的使命即将完成,殷商统治者,离开这座逼仄狭小都城的日子不远了。

笔者一直对殷商统治者,为什么会在偃师商城这座小小的本应是苟且暂住的早期都城,一呆就是百年之久而迟迟不肯离去感到奇怪,尤其是在宫城显得如此逼仄的情况下。

更奇怪的是,既使是在殷人有更好根基的宏伟的郑州商城建成多年后,殷商统治者也迟迟不愿彻底离偃师商城而去。

需知,偃师商城除了规模太小,宫城过于逼仄外,还处在夏人环伺的包围之中。

且考古发掘似乎表明,在太甲迁都于此后不久,偃师商城就曾经险遭破城——

偃师商城大城的“西二城门”,是备受综合研究关注的一处考古学遗存。

“西二城门”在大城建成后不久,便遭焚毁并被封堵。从此不再使用。封堵后几乎没有什么时间间隔,这里就出现了一些低等级墓葬。[1]

这些现象意味着什么?这里在当时究竟发生了什么呢?

一般的解释为“城门失火”。

笔者不关心“城门失火”是否会“殃及池鱼”,但却十分关心且纳闷,“城门失火”为何不重修城门,而是废弃城门直接封堵呢?

而值得注意的是,离“西二城门”不远的大城内的小城北墙西部的一个“便门”,也被用与封堵“西二城门”的同样填土所封堵。[2]

且封堵得很“潦草”或“矫枉过正”——封堵范围大大超出墙基厚度。[3]

由此可知,这一“便门”的封堵,与“失火”的“西二城门”被封堵同时的可能性极大。

这又意味着什么呢?

下图标示了“西二城门”与小城北墙西部“便门”的位置关系(原图摘自《偃师商城》第一卷上册,“大城”、“小城”、“西二城门”、“小城北墙西部便门”等标记为笔者所加):

挨得很近的大城城门和小城便门,用同样的填土同时(大概率)潦草地封堵,应该是出于紧急事件。

——焚毁“西二城门”的最大的可能就是战火。

——且“西二城门”曾经面临被攻破的危险。

这说明,殷人自“独吞”与夏人有辛氏共有(原为以有辛氏为主导)之“商朝”后。就开始面对包括有辛氏的夏人的持续反抗。

在这种情况下,殷商统治者为什么会迟迟不愿离开被夏人环伺的包围的偃师商城呢?

他们一定有不肯离去的理由——在这里,还有“未竟之事”需要做。

那么,其“未竟之事”又是什么呢?

殷商统治者居住的宫城如此的逼仄,却伴随着两座几乎与其一样大的、过于“阔气”的“府库城”。

这两座“府库城”为什么如此庞大、阔气,以至与宫城的狭小逼仄形成极不对称的反差,它们又能用来干什么呢?

综合各种因素,殷商统治者之所以迟迟不肯离去,也不太在意让自己“住得宽绰舒服些”,而是把“府库”修建得那么宏伟阔气。

最有可能的情况就是,在偃师商城周围的夏都、夏人方国以及夏人友邦部族,有太多殷人“需要”劫掠、盗掘的青铜宝藏,而那些“府库”,就是为此而准备的。

当偃师商城周边远近、夏人地上地下的青铜宝藏,都差不多被劫掠净尽时,这些“府库”才算完成使命,而此时,偃师商城也就失去其存在的最大意义了。

也就是说,笔者认为,不仅偃师商城的府库,就连偃师商城本身,之所以被作为“都城”使用这么久,其最重要的作用,就是方便以此作为“据点”和“中转站”,全面搜刮、劫掠、盗掘夏人青铜器。

而殷商统治者之所以会亲自犯险,坐镇于此,一方面是因为对自己武力与骁勇的自信,另一方面,就是搜罗青铜宝藏在他们看来太重要了。

王学荣先生还提到了下面一种现象:

“按规律,在发掘区西部第二排建筑第10座建筑基址(即YSJ2F2010)西边,应有一座类似其它基址的大型建筑夯土基址。但经过钻探,此处非但未有夯土基址,相反却发现一长方形坑状遗迹?。而在该坑的南、 北两个方位,分属第一和第三排的第11号基址位置处,分别发现有大型建筑夯土基址 (编号分别为YSJ2F1011和YSJ2F3011);和 其同一排的东、西两边也发现有大型建筑夯土基址(编号分别为YSJ2F2010和 YSJ2F2012)。该坑的规模和方向类似其它基址下层建筑台基,南北长约25米,东西宽 约8米,自深1.2米~1.4米,内填淤积、 沉淀土。局部边缘解剖表明,坑边缘斜下缓。为什么会有如此现象?这个坑有何功用?”

王学荣先生认为,这个“水池”是用来防火的。

而笔者根据“水池”“内填淤积、 沉淀土。局部边缘解剖表明,坑边缘斜下缓”的情况,认为这个“水池”,是专门用来清洗盗掘的“出土青铜器”的。

“水池”内的淤积、 沉淀土,以及局部边缘的斜下缓现象,正应是常年清洗出土青铜器造成的。

前文已述,以上只是笔者不揣浅陋的冒昧“推测”,不敢断言。

希望或有启发性。

参考

- ^“这座城门使用时间不长,或由突发事件而被封堵。封堵的原因有可能是城门偶然失火,发掘中可以看到木骨墙内的数根木柱周壁已被烧烤成砖红色,在封堵的门道内也发现一定数量的红烧土块。”——刘忠伏、徐殿魁《偃师商城的发掘与文化分期》见《偃师商城遗址研究》,北京,科学出版社,2004年,281页。(笔者按:为什么把城门封堵的原因归结为城门偶然失火呢?这也太“偶然”了吧。城门若是偶然失火,说明它是在使用过程中。既然还在使用,就应该重修,不必封堵。而封堵的原因更有可能是在来不及重修且必须关闭城门的情况下封堵的。这就意味着战争。城门是在敌人攻城时烧毁的,封堵则是为了守城。这说明,偃师商城曾经在此门出现过险被敌人破城的危殆时刻。这也说明,此处是城西防御的薄弱环节(地势上这里位置较低)。击退敌军后,便迅速将其堵上,不再使用了。)

- ^”在小城北墙西端距离大城城墙不远的地方,曾发现用夯土堵塞过的一处豁口,值得注意的是,堵住豁口的夯土与封堵大城西二城门的夯土是同样的土质土色。也就是说,小城北墙的西端本来有个“角门”,为经大城西二城门出入小城提供便利,后来因西二城门的废弃,“角门”也随之封堵。这是我们推断大城建成后小城依然存在的证据之一“ ——杜金鹏、王学荣、张良仁《试论偃师商城小城的几个问题》,见《偃师商城遗址研究》,北京,科学出版社,2004年,331页(笔者按:而大城西二城门与小城北墙西端的“角门”被用同样土质土色的夯土同时被封堵,恰恰应是在紧急情况下为护卫城池所采取的紧急避险措施)。

- ^”另外,在距离城垣西北角约14.3米处,发现一性质不明的“豁口”,宽2~2.3米,“豁口”内的填土为黄褐色夯土,“豁口”的成因不清楚。该黄褐色夯土的分布范围在南北两侧皆超出城墙范围,尤其南侧超出城垣至少1.5米(探方以外尚不知有多少),其颜色和质地都接近于大城西二城门门道内的封堵墙“(《偃师商城》第一卷,177页)。

|

|