|

|

一、青铜器的起源:

青铜器,在中国上古的时候就有了。最著名的是:大禹治水以后,禹用青铜铸造了九个大鼎,用来注写天下大法。

中国的历史,在5200年前的三皇时代,就被称为"青铜时代"。

至今为止,最早发现的青铜期,是5000~6000年前的古巴比伦。

而且,在有限的文献记载中,中国是使用青铜器最早的国家.古巴比伦没有留下有价值的文献,只有出土文物。

所以,青铜的起源,只能给出这样一个大概的时间,具体过程并不可考。青铜器在古代称为金或者吉金,那是因为青铜器确实是金光闪闪的,非常好看。我们现在看到的青铜器都是经历了岁月,外表有各种锈蚀的。

二、历史由来:

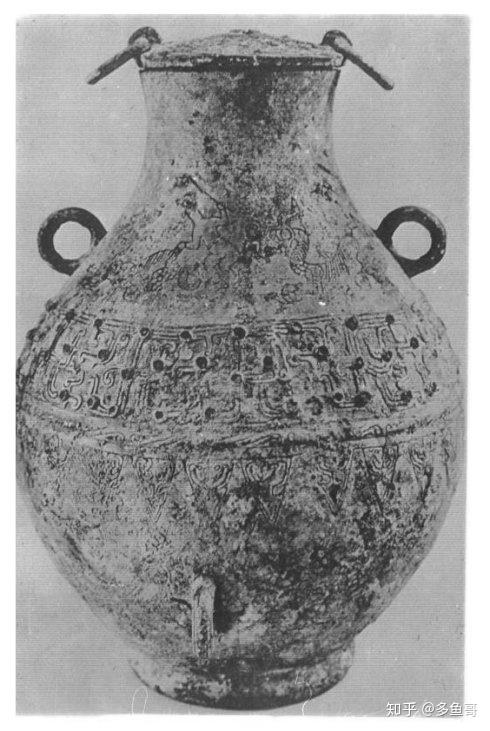

青铜器顾名思义,就是一种以青铜为基本原料加工而制成的器具,在中国的历史已相当悠久。然而在岁月长河中,青铜器不光是一种器物,时代更赋予了它独特的社会地位,是森严等级制度下的产物。史学上所称的"青铜时代"是指大量使用青铜工具及青铜礼器的时期。保守的估计,这一时期主要从夏商周直至秦汉,时间跨度约为两千年左右,这也是青铜器从发展、成熟乃至鼎盛的辉煌期。由于青铜器以其独特的器形、精美的纹饰、典雅的铭文向人们揭示了先秦时期的铸造工艺,文化水平和历史源流,因此被史学家们称为"一部活生生的史书"。中国的古文明悠久而又深远,青铜器则是其缩影与再现。

一般把中国青铜器文化的发展划分为三大阶段,即形成期、鼎盛时期和转变期。形成期是指龙山时代,距今4500~4000年;鼎盛期即中国青铜器时代,时代包括夏、商、西周、春秋及战国早期,延续时间约一千六百余年,也就是中国传统体系的青铜器文化时代;转变时期指战国末期-秦汉时期,青铜器已逐步被铁器取代,不仅数量上大减,而且也由原来礼乐兵器及使用在礼仪祭祀,战争活动等等重要场合变成日常用具,其相应的器别种类、构造特征、装饰艺术也发生了转折性的变化。

1、形成期

公元前二十一世纪左右,中国开始进入青铜时代,夏代晚期的二里头文化,是目前考古发现中最早的青铜文化。河南偃师二里头遗址出土的青铜容器、乐器、兵器、工具和饰件及一并发现铸造遗址,显示出青铜礼器已初具规范,器壁匀薄,陶质块范铸造铸造技术已达熟练水平,具有兽面特征的纹饰和绿松石镶嵌工艺也以形成。这一时期的青铜器显示出中国业已步入文明社会。

2、鼎盛期

商代晚期至西周早期青铜艺术已达到辉煌灿烂的程度,商代礼器的重酒体制臻于完善,满布器身的纹饰大量采用浮雕和平雕相结合的方法,精美绝伦。运用夸张,象征手法表现动物神怪的兽面纹空前发达,既庄严神秘又富有生气。纪事体铭文在商末出现,周初礼器沿袭,并出现了向重食体制转变的端倪。铸记长篇铭文是西周礼器的重要特点。

3、转变时期

转变时期一般指战国末年至秦汉末年这一时期。经过几百年的兼并战争及以富国、强兵为目的的政治、经济、文化改革,以郡县制取代分封制,具有中央集权性质的封建社会最终建立,传统的礼仪制度已彻底瓦解,铁制品已广泛使用。社会各领域均发生了翻天覆地的变化。

青铜器在社会生活中的地位逐渐下降,器物大多日用化,但是具体到某些青铜器,精美的作品还是不少的。如在陕西临潼秦始皇陵掘获的两乘铜车马。第一乘驾四马,车上有棚,御者为坐状。这两乘车马均为青铜器铸件构成,大小与实际合乎比例,极其精巧。车马上还有不少金银饰件,通体施以彩绘。第二乘马,长3.17、高1.06米,可以说是迄今发掘到的形制巨大、结构又最复杂的青铜器。

三、出土青铜器的颜色及锈蚀分类

青铜器之所以这么称呼它,那是因为我们看到的大多数出土铜器,都是青绿色的,但如果你看到的铜器足够多,就会发现青色并不是铜器唯一的颜色,我们甚至可以用五颜六色来形容这些铜器的颜色,这里很多都是先秦时期的铜器,非常完美的诠释了铜器的金、绿、红、紫、黑、灰等等,我们一起来看看。

环境是青铜器形成不同锈色的主要原因,早在宋代的学者就认识到这一点,《洞天清禄集·古钟鼎彝器辨》云:“铜器入土千年,纯青如铺翠”、“铜器坠水千年,则纯绿而莹如玉;未及千年,绿而不莹。”、“传世古,则不曾入水土……色紫褐而有朱砂斑”。

1、绿锈

我们最常见的就是青铜色,这种颜色最为常见,其中最为主要物质还是孔雀石、石绿、碱式硫酸铜等,这些物质颜色大多都为绿色。此类青铜器的年代一般不会太过久远。

2、黑锈

除了常见的绿色铜锈以外,另一种比较常见的就是黑色,黑漆古其主要成分为氧化亚锡等。这种青铜器的表面漆黑发亮,表面具有一种光滑晶莹的玉质触感,且有着极佳的耐腐蚀性能,在青铜器表面形成密致的保护层,起到对青铜器很好的保护作用。在上个世纪二三十年代,黑漆古青铜器备受收藏家欢迎,在利益的驱使下就有很多不法商人伪造黑漆古青铜器,迎合市场需求,当然其中也有不少假货。

3、红锈

这是种枣皮红锈,博物馆珍藏的青铜器中,有一些颜色鲜艳,像熟透了的大枣一样的红色铜器,我们将这类青铜锈色称为“枣皮红”。河南安阳一代出土的青铜器都带有枣皮红的特征,这与当地的自然土壤环境有着密切的关系。枣皮红的锈色,其主要物质为氧化亚铜以及氧化铅。

4、古绿锈

绿漆古锈表面坚实非常光亮,颜色以绿色明显区别于其他青铜器,考古界称它“绿漆古”或“瓜皮绿”,这一颜色的铜锈中主要成分为碱式氯化铜、碱式硫酸铜、磷铜矿、氯化亚铜等,这些物质都呈暗绿色。

5、水银沁锈

如果你看到这类表面呈装饰性很强的白亮状态的青铜锈色,我们成为“水银沁锈”,这种铜器非常耐腐蚀。这里所说的“铜锈”,并不是铜的化合物,而是二氧化锡,一种性能稳定的银灰色物质,但是它和我们接下来所说的灰锈又有所不同。

6、灰锈——氯化物锈

这是种非常特殊的青铜器,如果不仔细观察你甚至会以为它是瓷器,之所以会呈现这种独特的色彩,是因为青铜器表面覆盖了灰色的氯化亚铜以及氯化钙等物质。

四、出土青铜器锈蚀的种类:

1、皮壳:也称为贴骨锈,是青铜器在不同的存在环境中与周围的多种化学物质长期发生作用,在其表面生成的一层氧化膜,皮壳色泽温润,质感厚实,有枣皮红、绿漆古、黑漆古、黑绿、黄绿等多种皮壳。

2、薄锈:薄锈指单层锈,多数呈现出深浅不一的禄锈,也有一些薄绿锈体中混杂有蓝锈、黑锈、土锈和红锈。薄锈多出于青铜器窖藏,窖藏出土的青铜器由于没有与土壤直接接触,属于封闭环境中的大气腐蚀,而青铜器在缺氧中是相当稳定的,青铜器表面没有任何锈蚀,显示出青铜金属光泽。

3、厚锈:厚锈多出自北方地区,以河南安阳地区出土青铜器最为明显。厚锈层次多,锈色多样,在最底层的皮壳上面通常分布有红锈、浅绿锈、深绿锈、土锈等锈层,锈蚀的层次感非常明显,而且锈体坚硬。

4、发锈:发锈是从青铜器铜胎基体里产生的锈蚀,"发"即膨胀之意,这种由内向外形成腐蚀会把青铜器基体表层顶起来,在青铜器表面形成一个个锈泡。 |

|